不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

钱绍武绘青年吴宓小照

钱绍武绘青年陈寅恪小照

解放后,陈寅恪任中山大学教授,宓在重庆西南师院任教授,两人天各方。1950年9月18日,陈寅恪致函吴:“现已将拙著《元白诗笺证稿》约十万字十一月底出版。当寄呈一部求,并作为纪念。因以后此等书恐无出之机会故也。吾辈之困苦,精神肉体方面有加无已,自不待言矣。”此后的史证明陈寅恪的此番话不是杞人忧,而是一一应验。

吴宓早在解放前就“绝口不谈时,学生登门求教,他先宣布戒律:只准讨学术和爱情问题,而决不允许触及事”。至于陈寅恪更是“不谈政治,不时事,不臧否人物,不接见任何外国人”。但是即便如此,在极左思潮的响下,他二人还是与时势格格不入,不由己地卷入政治风波。

一开始吴宓还力求改造自己,加以应,但收效甚微。在1952年思想改运动中,他于7月8日在西南局机关《新华日报》上发表了他在解放后的8年中,写得最长的一篇文章——《改思想,站稳立场,勉为人民教师》。据,毛彦文在60年代初期在美国西雅华盛顿大学看到这篇文章后说:“吴是一位文人学者,心地善良,为人拘,富有正义感。竟被侮辱一至于此,代学者,默默以没,悲夫!”

1964年,吴宓因为一个不是原因的因(他指导过的外语系的一个青年教因为作风有问题,撞在“四清”运动枪上,被开除党籍。吴宓因用“资产阶教学思想腐蚀青年”而受株连)而被校罢了课。

陈寅恪的日子似乎要比吴宓稍好点,尚能上课并继续写书。1958年,判厚古薄今,郭沫若写给北大历史系生的一封信,点了陈寅恪的名,把他在资产阶级史学家一边,陈自此再不讲坛,过着几近与世隔绝的日子。

1961年7月30日,吴宓自重庆给寅恪写了一封长信,除了述说近况,提出“来粤晋谒”。陈寅恪收到信后,即于8月4日由夫人代笔复信,告知广州所应注意的事项,包括怎样选择中山大学的路线、车资几何、饮食住等等,甚为详尽,其中甚至出现:“兄米票每日七两,似可供两餐用,早晨当别购鸡蛋奉赠,或无问题。”这样的眼。信末说:“现在广州是雨季,请注。夜间颇凉。”据说这是自1949年,陈寅恪来往信函中字数最多的一,可见他对这次老友来访的看重和期。因得知吴宓想道经武汉赴粤,陈氏妇又给在武大的刘朴写信,让他转告宓:“在武汉上火车前二三日用电报知何日何时乘第几次车到穗。当命女小彭(或其他友人)以小汽车往东(即广九站)迎接。”

1961年8月23日,吴宓到重庆朝天码头上船,开始了他人生最后的一次游。25日,到达武汉,住老同学刘朴中。因武大旧友不断来访,直到29他才离汉赴粤。30日,陈寅恪派两个女儿等亲属去接站。由于火车晚点,吴宓到达陈寅恪家中时,已是30日的子夜时分了。陈依然端坐着等待,听说吴宓到了,他坚持用拐杖探路,摸索着走出门外。陈激动地跟吴聊到了零点30分。

吴宓住在中山大学招待所。第三天晚上,中大校办设宴款待吴宓,请陈寅恪夫妇做主人,并请了吴宓在广州的旧日熟人朋友学生作陪。计有:中文系女教授冼玉清、历史系主任刘节及其夫人钱澄、外语系教授梁宗岱及其夫人,还有吴宓的长女、时在广州工作的吴学淑。

吴宓在广州期间每天都去陈宅探访,有时不止一趟。他们叙旧、吟诗、论学,陈寅恪向吴宓介绍了自己的生活状况。吴宓在日记中说“:寅恪兄自处与发言亦极审慎,即不谈政治,不论时事,不臧否人物,不接见任何外国客人,尤以病盲,得免一切周旋,安居自守,乐其所乐,不降志,不辱身,堪诚为人所难及!”当年正值困难时期,“吃饭”对每个人来说,都是一件大事。吴宓在广州的几天,得到了陈寅恪夫妇细心且丰盛的款待。陈氏夫妇多次在家招待,或送食品到招待所。吴宓日记频有陈家“送来炖鸡一碗,加红薯与卤鸡蛋一枚”、陈寅恪夫妇设家宴,“鸡鱼等肴馔甚丰”“在陈宅晚餐,肴馔丰美”等记载。

吴宓与老友畅谈四天后,便匆匆结束了广州之行。听说他要去北京,陈氏夫妇再三叮嘱他跟发妻陈心一破镜重圆。此前的1959年1月29日,吴宓曾给陈寅恪夫妇写了封长信征求他们对他和陈心一复婚的意见。陈寅恪夫妇马上回信,表示尽力赞成。还将陈夫人唐稚莹60岁生日时,陈所写的一副寿联:“乌丝写韵能偕老,红豆生春共卜居。”寄给吴宓以促他复婚的决心。临别,陈寅恪夫人又将自种自炒的花生让吴宓带去一包给陈心一。

短短几日,陈寅恪夫妇分别多次题诗相赠,陈诗中有“五羊重见九回肠”之句,足见吴宓的这次到访,于陈寅恪而言,绝非一种礼节上的往还,而是打破了他多年生活上的平静和寂寞。

9月3日,是吴宓在广州的最后一天,陈寅恪写了四首七言绝句,总题为《赠吴雨僧》,其中四句为“:问疾宁辞蜀道难,相逢握手泪汍澜,暮年一晤非容易,应作生离死别看……”正如陈寅恪所料,这是两位结交50年的挚友的最后一面,此诗终成谶语。

1966年,文化大革命暴发,吴宓与陈寅恪均遭受残酷迫害。文革一开始,吴宓就被揪出来,作为“资产阶级反动学术权威”,屡遭批斗。1968年吴宓被打成“现行反革命分子”,积累了半个世纪的日记文稿全部被抄走。1971年6月,吴宓的右眼长了白内障,因为没能得到及时治疗,忽然瞎了。从自己一目失明想到陈寅恪双目失明,从自己的痛不欲生,想到陈寅恪的生死不明。9月8日,他违背不能随便跟人通信的训示,冒着极大风险,径直给中山大学革委会写信,询问陈寅恪一家情况,读之令人肝胆欲裂。全信如下:

广州国立中山大学革命委员会赐鉴:

在国内及国际久负盛名之学者陈寅恪教授,年事已高(1890年光绪十六年庚寅出生),且身体素弱,多病,又目已久盲。不知现今是否康健生存,抑已身故(逝世)?其夫人唐稚莹女士,现居何处?此间宓及陈寅恪先生之朋友、学生多人,对陈先生十分关怀、系念,极欲知其确切消息,并欲与其夫人唐稚莹女士通信,详询一切。故特上此函,敬求贵校(一)复函示知陈寅恪教授之现况、实情。(二)将此函交付陈夫人唐稚莹女士手收,请其复函与宓。不胜盼感。附言:宓1894年出生,在美国哈佛大学与陈寅恪先生同学,又在国内清华及西南联合大学与陈先生同任教授多年。1961年宓曾亲到广州贵校,访侯陈先生及夫人(时住居岭南大学旧校舍内)。自1950以来,宓为重庆市西南师范学院教授(1958年以后,在中文系)。但自1965年起,已不授课。现随学校迁来梁平新建校舍。复函请写寄“四川省万县专区,梁平县,屏锦镇,七一房邮局,交:西南师范学院中文系教师,吴宓先生收启。”

即致

敬礼

1971年9月8日吴宓上

周一良先生在其绝笔之作《吴宓先生与周氏兄弟姊妹》(2001年9月28日口授)中说:“吴先生身陷‘专政’囹圄,甘冒自己受更大迫害的危险,写信到中山大学询问陈先生生死存亡的行动也是感人肺腑的”,“这封信可以说是二十世纪中国旧知识分子……朋友之情的典型写照。”

直到12月9日,吴宓才接到陈寅恪女儿的来信,方才得知陈寅恪夫妇已于1969年10月7日和11月21日相继去世。吴宓当天写了长篇日记,以代替悼文,以长歌当哭,他哭老友,也哭自己,说:“宓自伤身世,闻寅恪兄嫂1969年逝世消息,异恒悲痛。”

吴宓哪里知道,此前陈寅恪也是一再受辱。1967年底,红卫兵要抬七十八岁又盲又跛的陈寅恪去批斗,陈夫人阻止,被推倒在地。结果,由前历史系主任刘节代替陈寅恪去挨斗。会上有人问刘有何感想,刘答:“我能代替老师挨批斗,感到很光荣。”1969年5月5日,陈寅恪以八十高龄,被迫作“口头交待”,直至不能讲话才罢休。讲话中有“我现在譬如在死囚牢”之语。同年,陈寅恪有《挽晓莹》一联:“涕泣对牛衣,卌载都成肠断史。废残难豹隐,九泉稍待眼枯人。”

晚年吴宓常以背诵陈氏诗文来寄托对好友的绵绵无尽哀思。1973年6月3日《雨僧日记》:“夜一时,醒一次。近晓4:40再醒。适梦陈寅恪兄诵其新诗句‘隆春乍见三只雁’,莫解其意。”

1978年1月14日,吴宓突然吃不下饭,家人立即将他送到附近的中国人民解放军513医院。弥留之际,他没有像大多数人那样回光返照,而是一直处于半昏迷之中。17日凌晨3时吴宓永远地闭上了那双原本就已经近乎失明的眼睛,享年85岁。(史飞翔)

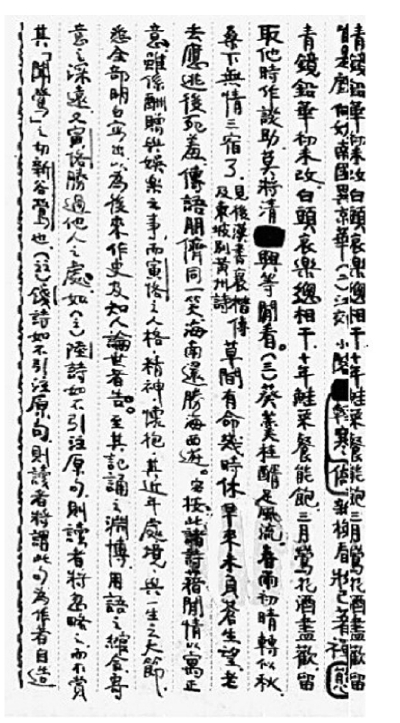

吴宓1959年7月29日评陈演恪诗日记手迹

责任编辑:wy

关注公众号,随时阅读陕西工人报