不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

不良信息举报电话:陕工网(029-87344649)

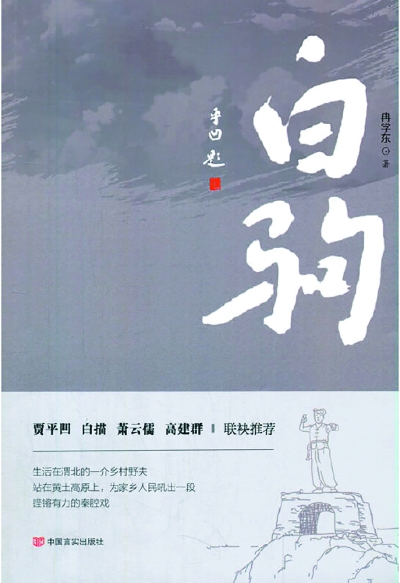

冉学东老师笔耕不辍,钟情于关中平原渭河北岸风物人情的书写,继《关山刀客》《谷风》之后,又推出长篇新作《白驹》,在陕西文坛引起不小的反响,多家媒体都作了推介和宣传。

我读《白驹》,感觉人物的出场很有风格,和刘震云的《一句顶一万句》很像,新的章节总伴随着新面孔的出场,人物之间总有千丝万缕的联系。作者似乎意在表达,在浩瀚的人海里,每个生命之间,由此及彼,互为影响,谁也不是一个孤岛。比如向阳镇的乡村学子赵淮安,一个失去父亲的孤儿,由寡母一手养大,培养成才,最后成长为新时代的一位新型农民。他的成长不仅受恩于自己的亲娘,更和热心乡党老吉的帮忙,以及老吉的社会关系网是分不开的。

《白驹》里人物众多,对女性的书写有颇多笔墨。印象最深的是青春丧偶的刘秀英。在作者笔下,她是女性的楷模,模样好,忠诚、专一,过日子心劲大。为了守好丈夫留下的这一根独苗,不惜力气干最脏最累的活儿,不惜颜面求所有能求到的人。刘秀英是作者笔下的圣母,虽然没有溢美之词,但从她的作为上,能看到关中平原对一个女性的期待。还有一个是高翠萍,赵淮安的媳妇,也是作者钟情的角色,她聪明漂亮、爱丈夫,守心如一,无论丈夫事业落魄还是成功,她都宠辱不惊,是一个让所有男性寤寐思服的女子。

《白驹》里的雄性荷尔蒙很旺盛,在乡村世界里,有手段、有办法的能人很多,乡下的老吉、老董,县上的李育生、范长安……他们一个接着一个,像《儒林外史》里众多的儒生一样,在以生存为前提的乡镇县舞台上,八仙过海、各显神通。我前半部分主要看老吉,后半部分关注的是赵淮安。老吉的出场和后来的表现,超乎了我的想象。他在帮扶刘秀英的岁月里,很可能出现儿女私情,辜负刘秀英丈夫赵忠民生前对他的救命之恩,成了乘人之危的小人。不料,随着故事的发展,那种可能的情感在人物的成长中消失了,真正成了邻里之间最淳朴的乡情。《白驹》其实也可以很容易地把八支渠管理员老吉,塑造成一个乐善好施、克己救人的道德楷模,甚至圣父形象,就像《悲惨世界》里那位救赎了冉·阿让灵魂的米里哀主教。但是没有,作者还是从乡村生活的根本出发,赋予老吉真实朴素的三观,他的成长成熟,令岁月可喜。从这个人物塑造上,也看出了作家思想上和创作理念上的日益成熟。

如果《白驹》里的乡村世界是一棵枝叶繁茂的大树,那么赵淮安就是这棵大树上的一根新枝。这根新枝,历经了“苦其心志,空乏其身”的多番历练,最终成长为富有改革创新精神的新一代农民,反哺乡里,造福村人。作者在他的身上再现了“穷人的孩子早当家”的朴素人生观,也将一缕新鲜的空气、一束清新的阳光照进了向阳镇的老村巷。

《白驹》的语言糅杂了两种语言特色,其一是渭北方言,其二是秦腔戏剧。这两种语言方式交错出现在小说文本里,浓烈的生活气息扑面而来。同时,又让读者隐隐意识到生活的荒蛮和粗鄙,掩盖不了底层社会对生活的希望和追求。其中不乏对母慈子孝、忠诚厚朴这类高贵情感的坚守和膜拜。这种感情是美好的。

读安妮·普鲁的《近距离:怀俄明故事》时,感觉她的字里行间飞沙走石,刺得眼睛发疼。她写的是怀俄明州的蛮荒严酷、孤寂奋争。而《白驹》又何尝不充斥着一种奋争?在八百里尘土飞扬的秦川道上,一群人唱着秦腔耕种、劳作,努力活着,既有横亘的苍凉厚重、悲凉无奈,又穿插着偶尔的喜悦和希望。这是生活本来的样子,也是生命的底色。

冉学东的写作,有一种作家的自觉与担当。那些在世界文学史和国际文坛上有影响的作家——马尔克斯构筑了他的文学故乡马孔多小镇,莫言有他的《丰乳肥臀》的高密东北乡,阎连科有他的《日光流年》的耙耧山脉……他也自觉地以自己的家乡——西安市阎良区关山镇——为圆心,向渭河平原辐射,初步构筑起了自己的文学世界。

一个文学世界的形成,对一位作家来说,是一个很重要的创作里程碑。对阎良这个地域来说,不再只是一个飞机城符号,也从文学的角度,向外界打开了另一扇色彩更加缤纷的窗户。很多文艺界的名家、大家都是通过文学这个平台,知道了阎良、了解了阎良,对阎良有了不同于其他区县的、独特的认知和欣赏。

作家的精神是流浪的,其精神家园往往不在他的出生之地,冉学东恰好不同。他一直在自己的家乡,不断地为家乡输出着自己的文化正能量,和故乡互为依存,彼此拥有,幸事也!□李红梅

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报