不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

不良信息举报电话:陕工网(029-87342651)

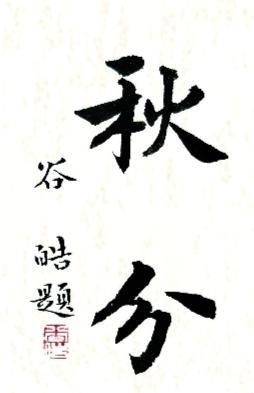

秋分。 张哲刻

“金气秋分,风清露冷秋期半。凉蟾光满。桂子飘香远。”9月23日,秋分。此时节,天高气爽,蝉鸣渐止,银杏新黄,天地平分一场秋色。

何为秋分?翻开古籍,西汉《春秋繁露》记载:“秋分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。”元代吴澄编著的《月令七十二候集解》中说:“分者,半也。此当九十日之半,故谓之分。”

秋分这天,太阳直射赤道,昼夜均为12小时。此时节,漫山遍野染上斑斓色彩,田间地头铺满沉甸甸的丰收喜悦。2018年起,我国将农历秋分设立为“中国农民丰收节”。这是对千年农耕文明的传承,也是对农民辛勤劳动的致敬。

在这承载着平衡与丰收的秋分时节,让我们将目光转向古建上静默的瓦当,看这一凝结先人智慧和时代记忆的建筑构件,与秋分有着怎样奇妙的文化呼应。

“五谷满仓”瓦当。 受访单位供图

“大飞鸿”瓦当。

“百万石仓”瓦当。

连接天地 俯仰数千年

秋分,阴阳相半,寒暑均平;瓦当,一俯一仰,承天接雨。

秋分作为昼夜均、寒暑平的关键节点,承载着古人对自然节律的哲学思考。在中国传统建筑谱系中,瓦当这一建筑构件同样蕴含着深刻的美学和哲学智慧。

《辞海》有释:“当,底也,瓦覆檐际者,正当众瓦之底,又节比于檐端,瓦瓦相盾,故有当名。”

瓦当,是指陶制筒瓦顶端下垂的特定部分,为我国古建筑不可缺少的组成部分。瓦当可以保护屋檐椽头免受日晒雨浸,延长建筑物的寿命。瓦当上美妙生动的图案与文字,还起到装饰和美化建筑物的艺术效果。

从文献记载看,我国古代建筑用瓦始于夏代。从考古资料看,仰韶时代晚期的西安马腾空遗址出土了筒瓦形器物;龙山文化时期的陕西延安芦山峁遗址发现了最早的瓦当。到了西周时期,瓦当大量出现,拉开了中国古代瓦当艺术的序幕。

西周瓦当均为半圆形,纹饰风格古朴稚拙、朴实无华,体现出一种原始的朴素美。春秋战国时期,瓦当制作呈现出地域特色。秦人先祖以游牧狩猎为生,开创了动物纹圆瓦当的先河。秦代瓦当以圆形为主,动物纹饰写实生动。

汉代,瓦当艺术达到鼎盛,文字瓦当引人注目。“长乐未央”等文字瓦当上的篆书风格独特。三国至南北朝时期,兽面纹瓦当上的图案有着夸张的造型。隋唐时期,受佛教文化影响,莲花纹瓦当成为主流。宋代以后,瓦当艺术逐渐衰落,以兽面纹为主,琉璃质地的瓦当增多。

时光穿梭,瓦当早已超越建筑附件的原始角色,成为独树一帜的艺术珍品,凝聚着古代匠人的卓越智慧与非凡创造力。

古人认为,天为阳,地属阴。瓦当置于屋檐之上,连接着天空与大地,象征天地间的沟通与平衡。瓦当虽小,却承载着古人对宇宙、自然和人生的深刻思考。

瓦当最常见的纹饰是青龙、白虎、朱雀、玄武四神。这四种神兽分别代表东、西、南、北四个方位,象征着春、秋、夏、冬四季。将四神兽铸于瓦当之上作为装饰,是古人“天人合一”思想的体现。古人希望通过瓦当上的纹饰符号,使建筑与天地秩序相呼应,祈愿风调雨顺、四时有序、国泰民安。

9月17日,李平在介绍瓦当。 本版照片除署名外均由本报记者 孙亚婷摄

方寸万象 祈丰颂太平

陕西有大量周秦汉唐的陵墓苑囿、宫殿官署和离宫别馆的遗迹。这些建筑虽然已大多无存,但古建筑遗址的碎砖片瓦存世较多。

9月16日,记者来到西安秦砖汉瓦博物馆。这里收藏了西周至明清各个时期的2600多个版别的瓦当和古砖,是目前国内馆藏瓦当数量和品类最多的专题博物馆。

首先映入眼帘的是由数十片陶瓦层叠垒砌而成的一方屋檐。这些陶瓦弧度统一、形制规整,瓦当上的云纹古朴典雅、美观和谐。站在其旁注视,不禁让人想象曾经完整的宫殿该是何等的巍峨磅礴。

在工作人员段焕侠的带领下,记者跨过透明玻璃地板,地板下放置着多块汉代御道砖。北面的6块是十六字砖,内容为篆字“海内皆臣,岁登成熟,道毋饥人,践此万岁”。

“这不仅是铺陈于殿前的尊荣,还是对丰收和太平的美好祝愿。”段焕侠说,“我们这样展陈是想让市民游客从进展厅开始,就带着这种‘践此万岁’的仪式感,开启整个展厅的探索之旅。”

这份对风调雨顺、五谷丰登的期盼,不仅铭刻于行走的砖石之上,也高高镶嵌于殿宇之巅,映照着一片蓝天。段焕侠向记者介绍了几枚瓦当及其蕴含的丰收祈愿。

西安秦砖汉瓦博物馆的镇馆之宝为“天人合一”瓦当,由“大飞鸿”“玉兔蟾蜍”“益延寿”3枚瓦当组成,出土于西安市汉长安城遗址。它们的当面直径达22厘米,为汉瓦中罕见巨制。“大飞鸿”瓦当的当面为一只展翅冲向云天的金乌神鸟,口中似乎还衔有嘉禾,象征着神鸟为人间播撒下丰收的种子。

“古代北方主要的粮食作物有黍、粟、麦、菽、稻。粮食收获后,要将其妥善存入仓廪贮藏。因此,用于仓廪的瓦当,纹饰与文字承载着更为庄重的祈愿。”段焕侠说,西安秦砖汉瓦博物馆收藏了十余品仓廪建筑用瓦当。

其中,出土于淳化县的“五谷满仓”瓦当上的文字结体疏朗、笔画方健、折笔较多、大方和谐。此瓦当蕴含着希望仓库里粮食满溢、年年都是丰登之年的美好祝愿。出土于咸阳市秦都区的“百万石仓”瓦当,四分当面,结体疏朗,线条圆柔。有学者认为,“百万石仓”瓦当应为细柳仓的实物证据。相传西汉周亚夫曾屯兵细柳,军纪严整,有“细柳兵壮”的典故,这一故事可能就发生在细柳仓附近。

京师仓遗址是国内已发现的时代最早、规模最大的古粮仓遗址。京师仓又叫京师庾仓、华仓。考古人员在这里发现了“华仓”“京师庾当”“与华无极”等瓦当。此外,西安秦砖汉瓦博物馆还有西汉时期具有重要战略意义的澂邑漕仓的建筑瓦当。

非遗传承 匠心润古技

瓦当是艺术的载体,也是技术的产物,见证了科技的进步与文明的发展。宋朝以前,瓦当常由专门的官署机构监管制作,其纹样、规格与质量均受到严格把控,以保证建筑的宏伟规制与艺术的高度统一。

这些凝聚着古人智慧与美学的瓦当,其制作技艺并未随时间湮灭。2018年,长安瓦当制作技艺被列入陕西省第六批非物质文化遗产名录。

9月17日,秋雨淅沥,西安市长安区少陵原畔的一处非遗工作室内,长安瓦当制作技艺代表性传承人刘德源的徒弟李平正全神贯注地雕刻着瓦当模具。刻刀与泥坯摩擦的细微声音与门外的雨声交织,让这里更显深邃静谧。

李平的动作十分沉稳,每一次运刀都恰到好处。“泥土是有生命的,你如何对待它,它就会如何回馈你。老师常说,制瓦当要有耐心和敬畏,这泥土里藏着文化根脉。”李平说。

长安瓦当制作技艺包括制模、和泥、压模、脱模、晾干、烧制等步骤,每一步都不能掉以轻心。

“制模是赋予瓦当灵魂的关键。在动刀之前,心中必须先有完整的纹样。”李平轻轻抚摸着刚刚完成的兽面纹瓦当模具说,“瓦当上的兽面纹威武庄严,采用浮雕技法雕刻,下刀时要由浅入深,逐渐加深轮廓,让线条圆润流畅。”

李平让儿子李瑞林将备好的泥一点点揉进早前已制成的瓦当模具里,演示瓦当压模和脱模的制作工序,并向记者介绍了在刘德源的指导下制作的“biang”字瓦当。

“biangbiang面”是陕西关中传统面食。“文字瓦当要在特定的圆形空间内,巧妙安排结体的布局,做到浑然天成。‘biang’字笔画繁多、结构复杂,将其刻在瓦当上既要保证所有笔画清晰可辨,又要保持整体的美感与平衡。我们前前后后试刻了几十块,花了好几个月才制作完成‘biang’字瓦当。”李平说。

随着时代发展,瓦当的建筑使用功能已日趋弱化,但作为文化传承和文化符号的价值更加突出。刘德源和李平一直积极探索长安瓦当制作技艺的当代转化。

“不能单靠复制文物瓦当来传承技艺。瓦当爱好者更愿意收藏古代瓦当,复制瓦当的需求量很小。”李平说,他们仿制出土珍品瓦当制作拓片,满足文物研究和收藏市场需求;设计开发具有时代特色的新纹饰,赋予瓦当新的内涵;将传统瓦当艺术转化为书镇、装饰画等文创产品,让这项古老技艺以新的形式走进现代生活。

李平介绍,他们父子正在创作以陕西高校校风校训为主题的瓦当,展现学校精神风貌和文化底蕴,并探索制作相关校园文创产品,让广大学子进一步感受优秀传统文化的魅力。(群众新闻记者 孙亚婷)

陕西作家笔下的秋分

秋分过后,渭北土原在早晚间感到了凉意,加上丝丝缕缕的细雨,乡野秋声多了几分寂寥。秋天,总归是一年中最为绚丽的一季,酷暑与寒冬之间的黄金季节。小雨稍微停歇,我和弟妹几个去原畔掰玉米。

沉默许久的镰刀、镢头、麻绳、竹笼、编织袋和架子车,被派上了用场。牲畜被农业机械取而代之,空余碾场用的白生生的碌碡被沉重地搁置一旁,晒场便复耕种了辣子或玉米。地畔发黄的玉米秆上,成熟的玉米棒子已垂下谦卑而安然的头颅,墒好的地中心还是一片青绿……

——和谷《乡野秋声》

到了秋分这一天,万物都在忙着收藏。

最为明显的,就是我们每天,都能看见的那些影子,自己先把自己收藏了……不再像平时,可以被头顶上的阳光,缩得很短,也拉得很长。就像我的影子,有时缩在我的脚跟,有时越过一道田埂,落在另一片庄稼地里。而今天,它落在哪里,都超不出我的高度。

……

也是从这天开始,父亲显得更忙了。忙着在晴天里收秋,忙着在雨天里收秋,忙着在斜阳里收秋,忙着在冷风里收秋。也是这一天,我看见父亲的影子,和他真实的体形,从早到晚,始终保持着一样的高度。

——耿翔《万物最真实的样子》

(群众新闻记者 孙亚婷整理)

秋分节气的传统习俗

1.赏月:秋分曾经是传统的“祭月节”,后来慢慢多了“赏月”“颂月”等习俗。

2.放风筝:秋分时节天朗气清、惠风和畅,正是放风筝的好时候。五彩缤纷的风筝随风飞舞,人们的心情会变得轻松、明朗。

3.送秋牛:秋分这天,一些地区有送秋牛图的习俗。送图的往往是一些民间善言唱者。他们在送图时会讲一些秋耕时的祝福语。

4.粘雀子嘴:秋分时节,一些地方有做米糕或汤圆的习俗。除了自家食用之外,人们还会将糯米圆子用竹签穿上插在田间地头,喂食给麻雀,名曰“粘雀子嘴”。

(群众新闻记者 孙亚婷整理)

责任编辑:白子璐

关注公众号,随时阅读陕西工人报